Область мониторинга окружающей среды сейчас переживает настоящий бум. Часто встречаются предложения, обещающие мгновенный контроль всего и вся – от качества воздуха в каждой точке города до уровня радиации на промышленных предприятиях. Изначально это кажется очень привлекательным, но на практике возникают сложности. Слишком много 'звездных часов' уходят на наладку, интеграцию данных из разнородных источников, а реальная картина получается… размытой. Вроде бы и множество датчиков, и мощные серверы, но полезной информации порой не хватает, да еще и анализ занимает кучу времени. Часто недооценивают важность правильной *интерпретации данных*. Хороший инструмент – это только половина дела. Сразу скажу, универсального решения нет, и попытки предложить его, как правило, обречены на провал. Нужно думать о конкретной задаче, а не о 'общем мониторинге'.

Основная головная боль – это, безусловно, интеграция данных. Мы сталкивались со случаем, когда для построения единой системы мониторинга приходилось подключать датчики разных производителей, использующие совершенно разные протоколы. Это требовало значительной разработки со стороны команды, причем не только технических решений, но и адаптации к специфике каждого датчика. Иногда, проще было просто заменить один датчик на другой, поддерживающий стандартный протокол, чем пытаться 'подружить' их. Особенно актуально это для старых объектов инфраструктуры, где системы автоматизации давно устарели.

Далее – обработка данных. Объемы информации растут экспоненциально. Нужна не просто запись данных, а их структурирование, фильтрация, агрегация, выявление аномалий. И здесь без использования современных технологий – облачных решений, машинного обучения – никуда. Но важно понимать, что даже самая мощная система обработки данных бесполезна, если не предусмотрена система визуализации и анализа. Просто навалить графики и таблицы – это не решение проблемы.

Вообще, мы часто видим, как компании переплачивают за избыточную функциональность. Например, за сложную систему отчетности, которая используется раз в квартал, а основная задача – оперативное реагирование на изменения параметров окружающей среды. И такие решения, как правило, оказываются неэффективными и дорогостоящими. Важно точно определить, какие данные нужны, как они будут использоваться, и не перегружать систему ненужными функциями.

Еще один интересный вызов – это географическое распределение датчиков. У нас был проект по мониторингу загрязнения воздуха в промышленной зоне, включающий в себя десятки датчиков, расположенных на территории завода и прилегающих к нему участках. Необходимо было учитывать рельеф местности, метеорологические условия, а также особенности работы предприятия, чтобы правильно интерпретировать данные. Просто отобразить показания датчиков на карте – недостаточно. Нужна модель, учитывающая все эти факторы.

Сложность заключается в том, что данные с разных датчиков могут иметь разные погрешности, и их необходимо калибровать, чтобы получить достоверную картину. Также важно учитывать временные задержки в передаче данных, особенно если датчики расположены на большом расстоянии друг от друга. Мы использовали алгоритмы фильтрации и сглаживания данных, чтобы уменьшить влияние этих факторов.

В итоге, для визуализации данных мы использовали интерактивную карту с возможностью масштабирования и фильтрации. Пользователи могут выбирать интересующие их параметры, а также просматривать данные за определенный период времени. Также предусмотрена возможность сравнения данных с другими источниками – например, с данными о погоде или о промышленных выбросах.

В последние годы все большую популярность приобретают IoT-платформы – это комплексные решения, которые позволяют собирать, хранить и анализировать данные с большого количества датчиков. Мы использовали несколько таких платформ, например, от ThingWorx и AWS IoT Core. Преимущество таких платформ в том, что они предлагают готовые инструменты для работы с данными, а также возможность интеграции с другими системами.

Однако, использование IoT-платформ не лишено недостатков. Во-первых, это требует значительных затрат на лицензии и инфраструктуру. Во-вторых, это может создать зависимость от конкретного поставщика платформы. И в-третьих, не всегда все готовые инструменты подходят для конкретной задачи. Иногда приходится разрабатывать собственные компоненты.

Мы решили проблему с зависимостью от поставщика, используя Open Source решения, например, Node-RED для интеграции данных и Grafana для визуализации. Это позволило нам создать гибкую и масштабируемую систему мониторинга, которая не зависит от какого-либо конкретного вендора.

Важным аспектом является энергопотребление датчиков, особенно если они работают от батарей. Для снижения энергопотребления мы использовали различные методы – например, оптимизацию алгоритмов сбора данных, использование режимов сна и пробуждения, а также беспроводные протоколы связи с низким энергопотреблением, такие как LoRaWAN или NB-IoT.

Иногда приходилось идти на компромисс между частотой сбора данных и энергопотреблением. Например, если датчик собирает данные каждые несколько секунд, он будет потреблять больше энергии, чем если он будет собирать данные каждые несколько минут. Нам необходимо было найти оптимальный баланс, чтобы обеспечить необходимую точность измерений и при этом продлить срок службы батарей.

Мы использовали систему удаленного управления датчиками, которая позволяет настраивать частоту сбора данных и другие параметры, а также отслеживать уровень заряда батарей. Это позволило нам оптимизировать энергопотребление и снизить затраты на замену батарей.

В конечном итоге, успех проекта мониторинга окружающей среды зависит от нескольких ключевых факторов. Во-первых, это четкое определение целей и задач проекта. Во-вторых, это выбор правильных датчиков и технологий. В-третьих, это квалифицированная команда специалистов, способная работать с данными и интерпретировать результаты. И, наконец, это постоянный мониторинг и оптимизация системы.

Наши выводы таковы: Не стоит гоняться за 'универсальным решением'. Лучше сосредоточиться на решении конкретной проблемы. Важно тщательно продумать архитектуру системы и выбрать технологии, которые соответствуют требованиям проекта. И, конечно, не забывать о важности анализа данных и визуализации результатов.

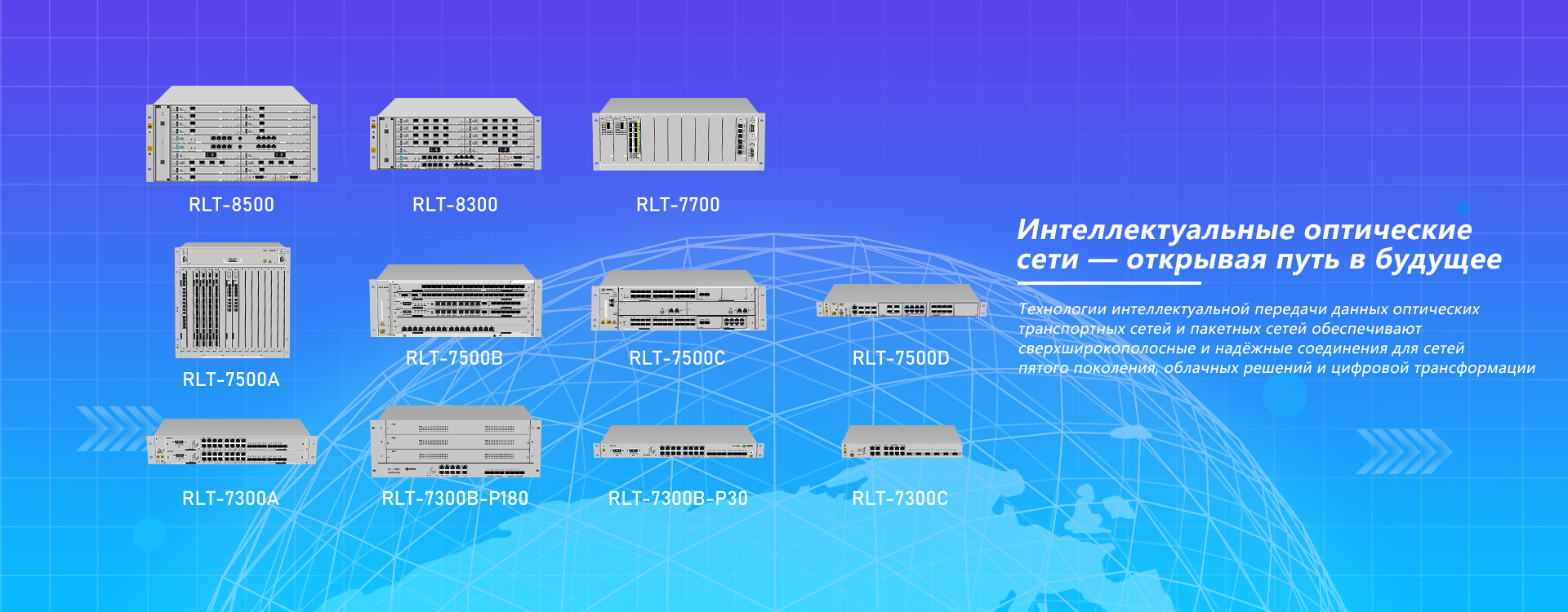

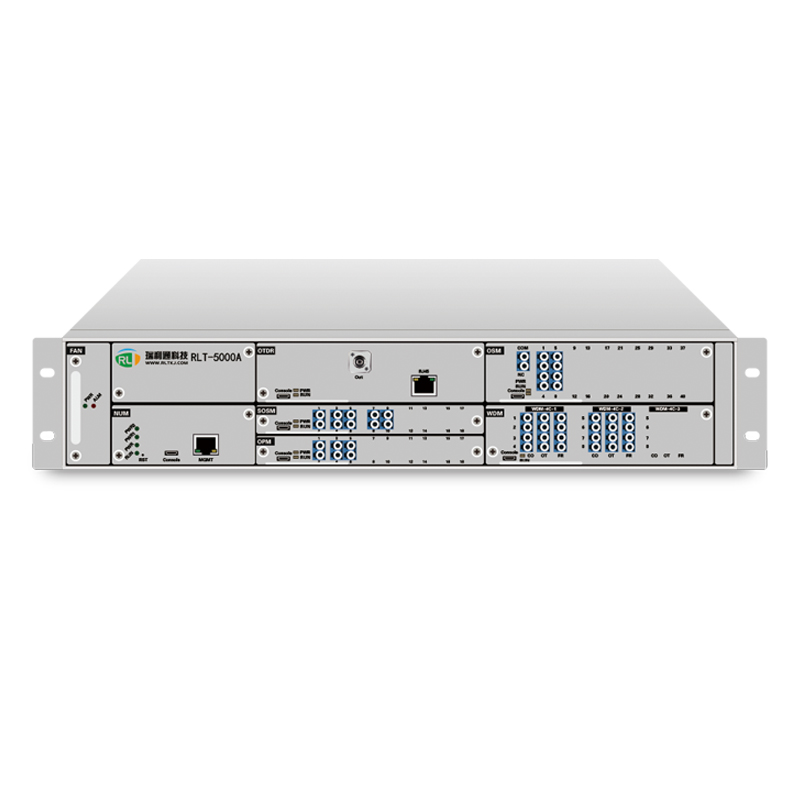

ООО Тяньцзинь Жуйлитун Технолоджи (https://www.rltkj.ru) имеет богатый опыт в разработке и внедрении систем мониторинга окружающей среды. Мы можем предложить комплексные решения, адаптированные к вашим потребностям. Мы не предлагаем готовые шаблоны, а разрабатываем индивидуальные решения, учитывая специфику вашего бизнеса.