Разработка унифицированной диспетчерской системы – задача, которая часто кажется простейшей на бумаге. Все хотят централизованное управление, единую платформу для мониторинга и контроля. Но на практике, понимание реальных потребностей бизнеса, интеграция с существующими инфраструктурами и гибкость системы – вот где кроются настоящие сложности. Многие начинания заканчиваются либо неполной функциональностью, либо неприемлемой стоимостью поддержки. Недавно мы работали над проектом, где изначально планировали использовать готовое решение, но в итоге пришлось разрабатывать практически с нуля, чтобы соответствовать специфическим требованиям заказчика.

Первая проблема, с которой сталкиваешься – это **определение области применения**. Что именно должно контролировать диспетчерская система? Потоки данных? Видеонаблюдение? Системы управления зданием? Просто мониторинг параметров оборудования? Недостаточная детализация на этом этапе приводит к перерасходу бюджета и необходимости переработки системы на следующих этапах. Часто заказчик говорит: 'Нам нужно все!', а потом выясняется, что большая часть функциональности не используется.

Второй важный момент – это **интеграция**. Практически в каждой организации уже существует множество систем – SCADA, ERP, CRM, системы учета. Простое добавление интерфейса для них недостаточно. Нужны полноценные API и механизмы обмена данными, учитывающие специфику каждой системы. Мы неоднократно сталкивались с ситуацией, когда, потратив кучу времени на разработку интерфейса, приходилось дорабатывать интеграцию с базой данных, которая оказалась несовместимой.

Иногда, заказчик ожидает, что унифицированная диспетчерская система решит все проблемы сразу. Но это не так. Появление централизованного контроля – это лишь инструмент. Эффективность системы напрямую зависит от того, как ее будут использовать операторы. Необходимо проводить обучение, разрабатывать четкие процедуры и регламенты работы.

Существует несколько подходов к архитектуре такой системы. Можно использовать модульную архитектуру, где каждый модуль отвечает за определенную функциональность (например, модуль видеоаналитики, модуль уведомлений, модуль отчетности). Это обеспечивает гибкость и возможность масштабирования.

Второй вариант – это микросервисная архитектура. Здесь каждый модуль представляет собой отдельный сервис, который может быть развернут и масштабирован независимо. Это особенно актуально для крупных проектов, где требуется высокая отказоустойчивость и скорость разработки.

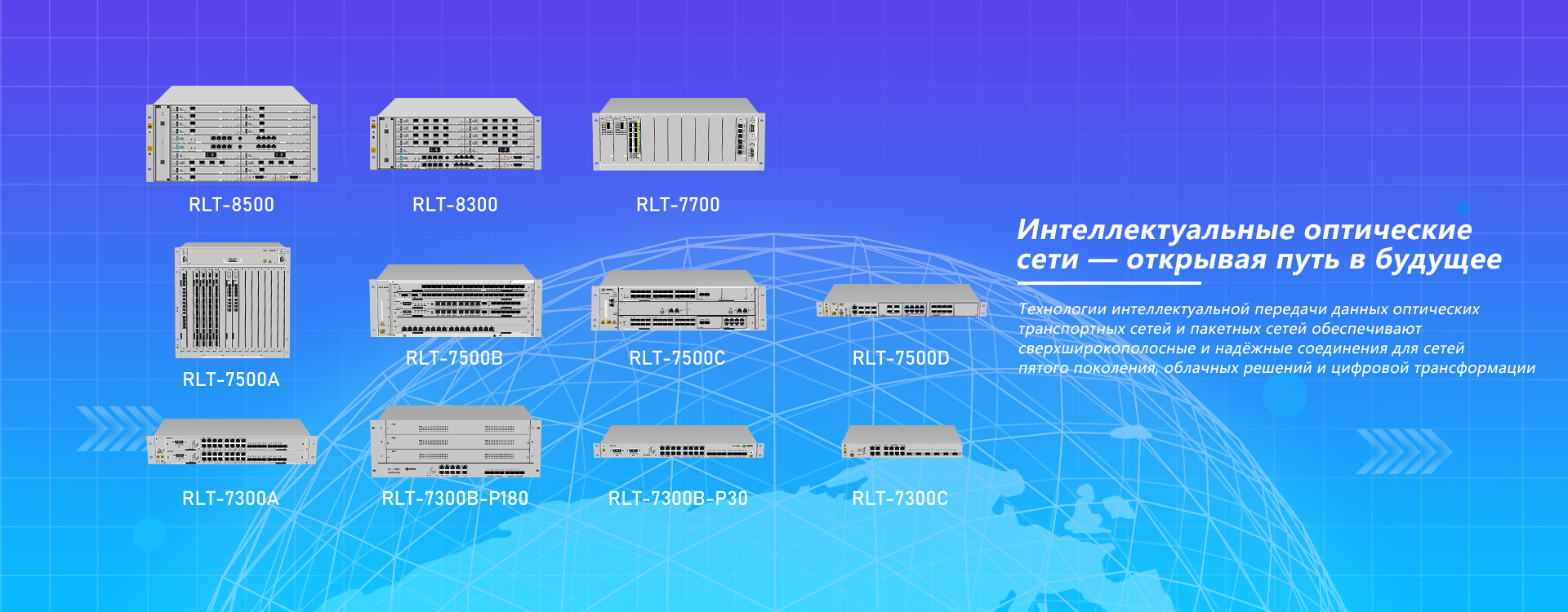

Но любой из этих вариантов требует тщательного планирования и выбора технологического стека. Мы в ООО Тяньцзинь Жуйлитун Технолоджи часто используем комбинацию различных технологий, чтобы добиться оптимального результата. Например, для обработки больших объемов данных используем Apache Kafka и Spark, а для визуализации данных – Tableau или Grafana. Выбор зависит от конкретных требований проекта и бюджета. Наши решения могут включать как коммерческие платформы, так и разрабатываемые индивидуально решения на основе open-source технологий.

Обработка больших объемов данных – это отдельная головная боль. Необходимо правильно спроектировать базу данных, выбрать алгоритмы обработки данных и обеспечить достаточную вычислительную мощность. Использование облачных решений (например, AWS, Azure или Google Cloud) может значительно упростить задачу. Однако, облачные решения не всегда являются оптимальным вариантом, особенно если требуется высокая скорость обработки данных и низкая задержка.

Важным аспектом является и безопасность данных. Необходимо обеспечить защиту от несанкционированного доступа, шифрование данных при передаче и хранении, а также регулярное резервное копирование.

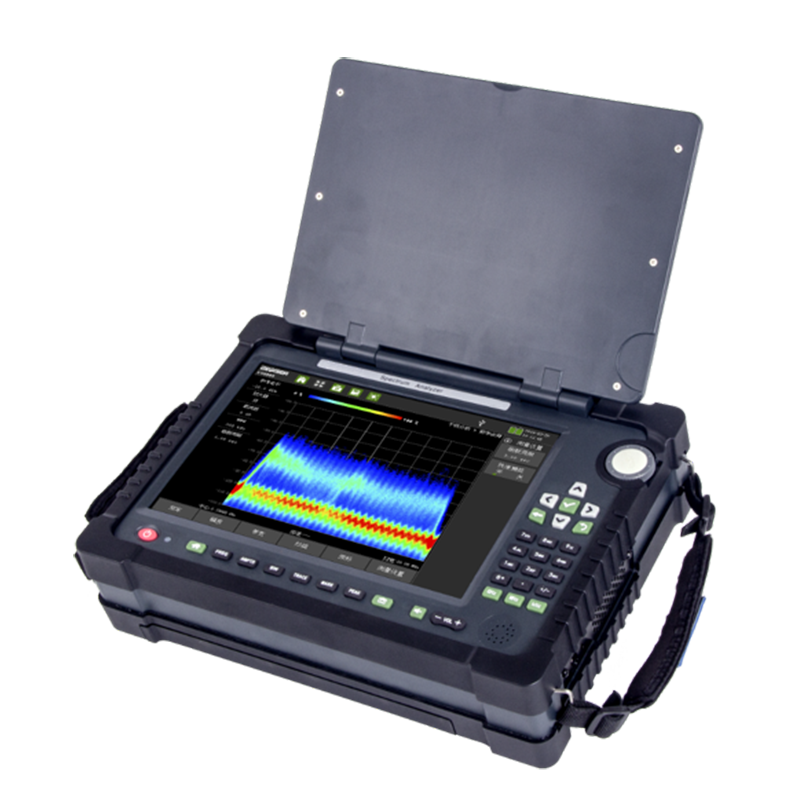

Недавно мы работали с энергетическим предприятием, которое испытывало трудности с мониторингом состояния оборудования и оперативным реагированием на аварийные ситуации. Существующие системы были разрознены и не обеспечивали единый взгляд на ситуацию.

Мы разработали унифицированную диспетчерскую систему, которая объединила данные от SCADA-систем, систем учета электроэнергии и систем видеонаблюдения. Система позволяет операторам в режиме реального времени видеть состояние оборудования, получать уведомления об аварийных ситуациях и оперативно принимать решения.

В результате внедрения системы предприятие смогло сократить время простоя оборудования на 20%, снизить затраты на ремонт на 15% и повысить эффективность работы персонала. Особое внимание было уделено интеграции с существующей инфраструктурой, чтобы минимизировать риски и затраты на внедрение.

Одним из ключевых вызовов при внедрении системы было обеспечение высокой доступности и отказоустойчивости. Мы использовали кластерную архитектуру и систему автоматического переключения на резервные серверы, чтобы исключить возможность потери данных и прерывания работы системы.

Другой вызов – это обучение персонала. Операторам потребовалось время, чтобы освоить новую систему и привыкнуть к новым процессам работы. Мы организовали серию тренингов и предоставили операторам подробные инструкции.

В будущем унифицированная диспетчерская система будет становиться все более интеллектуальной и автоматизированной. Использование искусственного интеллекта и машинного обучения позволит прогнозировать возможные аварии, оптимизировать работу оборудования и повысить эффективность управления.

Особое внимание будет уделяться интеграции с системами IoT (Internet of Things). Это позволит собирать данные с большого количества датчиков и использовать их для мониторинга состояния оборудования в режиме реального времени. Мы в ООО Тяньцзинь Жуйлитун Технолоджи уже активно разрабатываем решения на основе IoT для различных отраслей.

Важно понимать, что успешное внедрение унифицированной диспетчерской системы – это не просто техническая задача, а комплексный бизнес-процесс, требующий тесного сотрудничества между заказчиком и разработчиком. Необходимо четко понимать потребности бизнеса, правильно спроектировать систему и обеспечить ее эффективное использование. Именно это, на мой взгляд, и является залогом успеха.